Una antigua solución matemática propuesta como prototipo para las famosas olas errantes oceánicas, responsables de muchas catástrofes marinas, se ha observado por primera vez en un sistema físico continuo.

Una antigua solución matemática propuesta como prototipo para las famosas olas errantes oceánicas, responsables de muchas catástrofes marinas, se ha observado por primera vez en un sistema físico continuo. El ‘solitón’ de Peregrine, descubierto hace 25 años por el fallecido Howell Peregrine (1938-2007), profesor de renombre internacional de Matemáticas Aplicadas anteriormente con sede en la Universidad de Bristol, es una solución localizada para una ecuación diferencial parcial compleja conocida como la ecuación de Schrödinger no lineal (NLSE).

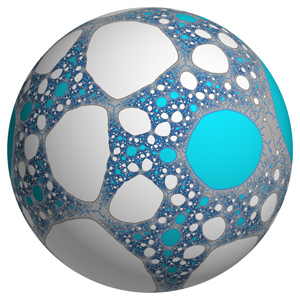

La solución de Peregrine es de una gran relevancia física debido a que su intensa localización ha llevado a que se proponga como prototipo de olas errantes oceánicas y también representa un límite matemático especial de una amplia clase de soluciones periódicas a la NLSE.

Aunque a pesar de su lugar central como objeto definitorio de la ciencia no lineal durante unos 25 años, las características únicas de esta especial onda no lineal nunca se habían observado directamente en un sistema físico continuo – hasta ahora.

Un equipo internacional de investigación procedente de Francia, Irlanda, Australia y Finlandia informa de la primera observación de ondas altamente localizadas que poseen características casi ideales del solitón de Peregrine en la prestigiosa revista, Nature Physics.

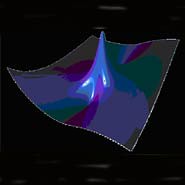

Los investigadores llevaron a cabo sus experimentos usando luz en lugar de agua, pero fueron capaces de probar rigurosamente la predicción de Peregrine aprovechando la equivalencia matemática entre la propagación de ondas no lineales en el agua y la evolución de pulsos intensos de luz en fibras ópticas.

Basándose en décadas de desarrollo avanzado en fibra óptica e instrumentación óptica ultra-rápida, los investigadores fueron capaces de medir explícitamente las propiedades temporales ultra-rápidas de la onda solitón generada, y compararla cuidadosamente con los resultados de la predicción de Peregrine.

Sus resultados representan la primera medida directa de la localización del solitón de Peregrine en un entorno de ondas continuo en la física. De hecho, los autores tienen cuidado en resaltar que un solitón matemáticamente perfecto puede que nunca llegue a observarse en la práctica, pero también demuestran que su intensa localización aparece incluso bajo condiciones de excitación no ideales.

Este es un resultado especialmente importante para la comprensión de cómo las ondas errantes de alta intensidad pueden formarse en un entorno muy ruidoso e imperfecto como es el océano abierto.

Los hallazgos también destacan el importante papel que desempeñan los experimentos en óptica para clarificar las ideas de otros dominios de la ciencia. En particular, dado que la la dinámica relacionado gobernada por el mismo modelo de propagación NLSE también se observa en muchos otros sistemas como plasmas y Condensados Bose Einstein, se espera que los resultados estimules nuevas direcciones de investigación en muchos otros campos.

Artículo de referencia: http://dx.doi.org/10.1038/NPHYS1740.

Fecha Original: 22 de agosto de 2010

Enlace Original

Nuestro cerebro no está diseñado para imaginar números demasiado grandes, ni tampoco espacios u objetos de dimensiones gigantescas (o liliputienses), porque simplemente nuestros antepasados nunca tuvieron que preocuparse de cosas así. Bastaba con poder contar a los miembros del clan o del clan enemigo, por ejemplo.

Nuestro cerebro no está diseñado para imaginar números demasiado grandes, ni tampoco espacios u objetos de dimensiones gigantescas (o liliputienses), porque simplemente nuestros antepasados nunca tuvieron que preocuparse de cosas así. Bastaba con poder contar a los miembros del clan o del clan enemigo, por ejemplo.