Quizás el momento culminante de muchas conferencias se alcance cuando el coordinador, tras agotarse los aplausos de rutina, le cede la palabra al público. Aquel que acaba de hablar se afloja un poco, porque siente que ya ha dejado de dar examen. Los oyentes despiertan de su sopor y se regocijan, pensando que falta poco para irse.

Es habitual que las preguntas no sean demasiado pertinentes, comenzando por el enigmático “¿desde dónde está hablando?”, al cual por supuesto está prohibido contestar “Desde acá”. Suele haber quien aprovecha la audiencia para pronunciar un discurso o disertar sobre cosas que nada tienen que ver con el tema.

No falta aquel que sentencia que como lo que acaba de escuchar no está en la bibliografía (“y mire que yo hace mucho que ando en esto”), ni vale la pena considerarlo. Pero también está ese chico de cara engañosamente inocua que se ha tomado en serio eso de la trasgresión, y se esmera todo lo que puede para encontrar las preguntas más molestas.

Hace poco uno de ellos se me acercó para decir que no había motivos para ocuparse de la supervivencia de la especie humana, más allá de ese famoso instinto de conservación del individuo al cual, en su individualismo, admitía por lo menos como legítimo.

Como soy irremediablemente lento para responder (lo cual siempre me ha impedido ser un buen entrevistador o siquiera un buen entrevistado) no se me ocurrió nada. Podía haberle dicho que sin sociedad no hay individuos y que hasta los suicidas (que no respetan eso de la autoconservación) casi siempre están tratando de molestar con su acto a algunos miembros de la sociedad o al sistema en su conjunto. Pero el planteo me sorprendió porque en tiempos no tan lejanos a nadie se le hubiera ocurrido hacerlo.

Lo que había suscitado la cuestión era el Transhumanismo, un movimiento que proclama con pretensiones filosóficas, o por lo menos ideológicas, el inminente reemplazo de nuestro precario protoplasma por materiales más durables. Eso permitirá acabar con la humanidad tal como la conocemos y promete la inmortalidad, por lo menos para los ciborgs que habrán de reemplazarnos.

HOMBRES NUEVOS

La idea de mejorar la especie humana, no sólo moral o intelectualmente sino en sentido específicamente biológico, tiene menos de doscientos años. Herederos de la Ilustración, los utopistas del siglo XIX confiaban en que con la educación, la equidad social y el progreso científico la humanidad futura sería física y mentalmente superior a la actual.

Marx pensaba que el hombre venidero, superada la alienación del trabajo, desarrollaría intereses y habilidades múltiples, a lo cual Trotsky añadía que entonces todos alcanzarían el nivel intelectual de un Darwin o un Goethe.

El propio Nietzsche no imaginaba a su Superhombre como una mutación biológica, aunque Hitler le dijo a Rauschning que él y sus cómplices esperaban precisamente eso. El eugenismo de fines del siglo XIX ya había propuesto esa biopolítica activa que tanto atraía a Hitler: aplicar las técnicas de selección que usaban los ganaderos para “mejorar la raza”.

Desacreditados por su asociación con los nazis, los eugenistas entraron en eclipse, pero sus ideas no desaparecieron y, como veremos, hasta afloran en una polémica reciente.

Los transhumanistas concuerdan en reconocer que el primero que usó el término “transhumano” fue el biólogo Julian Huxley en 1953. Huxley, que fue el primer secretario de la Unesco, abogaba por la aplicación de las tecnologías para mejorar la condición humana. Sin embargo, hacía una importante salvedad: “que la humanidad siguiera siendo humana”. De todos modos, no especificaba dónde estaban los límites.

Julian Huxley era el hermano de Aldous Huxley, el autor de Un mundo feliz (1932), la clásica novela que satirizaba ciertas especulaciones sobre el futuro humano que habían circulado recientemente.

En los años ‘20, varios científicos de renombre, como el biólogo J. B. S. Haldane, el matemático Bertrand Russell y el físico J. D. Bernal se habían lanzado a especular sobre las tareas futuras de la ciencia. Julian Huxley pertenecía a ese grupo, pero el más audaz de todos había sido Bernal, quien imaginaba preservar los cerebros y reemplazar los cuerpos por terminales mecánicas.

Como última fase de la evolución, anunciaba su conversión a formas incorpóreas, que acabarían por disolverse en cuantos de energía o rayos de luz. En una etapa intermedia, Bernal planteaba el tema de qué hacer con los humanos “evolutivos” (nosotros) cuando la humanidad se dividiera en dos especies. En esos años, el tema les dio qué hablar a varios escritores, como Aldous Huxley, Olaf Stapledon y C. S. Lewis.

EL CAMINO DE LA SINGULARIDAD

El tema permaneció latente (o por lo menos siguió estando activo en el acotado campo de la ciencia ficción) durante muchas décadas, pero se diría que se reavivó con la llamada “muerte de las ideologías”, a fines de los años ochenta. La perspectiva de abandonar al hombre a su suerte y ponerse a engendrar al Superhombre se planteó en varios exitosos libros escritos por científicos y divulgadores:

Hans Moravec (Hijos de la mente, 1988) apeló a la informática y la robótica, Marvin Minsky (La sociedad de la mente, 1987) a las ciencias cognitivas y Eric Drexler (Máquinas de creación, 1986) a la nanotecnología. Antes que ellos, Robert Ettinger (Del hombre al Superhombre, 1972) había pensado que la criogenia nos daría tiempo para desarrollar las necesarias soluciones.

Todos los esfuerzos fueron a converger en otro libro que debemos a una estrella de la informática, Raymond Kurzweil, quien le puso el sugestivo título de La era de las máquinas espirituales (1998).

Todas estas obras hacen gala de una buena cuota de sensacionalismo y suelen irradiar un optimismo a prueba de tsunamis.

En realidad, los más entusiastas ideólogos del transhumanismo son dos filósofos, Nick Bostrom y David Pearce, que fundaron en 1988 la World Transhumanist Association. Su emblema “H+” (Homo Plus) parecen haberlo tomado de una novela de ciencia ficción que escribió Frederik Pohl en 1976. A veces se los llama extropianos, porque antes dieron a conocer sus ideas por medio de la revista Extropia.

A diferencia de los escritores de formación científica, los filósofos son más bien concordistas, y no dejan de presentar su propuesta casi como una nueva religión. Más cautelosos que esos posmodernistas que denunciaron Sokal y Bricmont, corren el riesgo de entender tan poco como ellos de un tema que para los científicos pertenece a la filosofía, aunque los filósofos lo consideran propio de la ciencia.

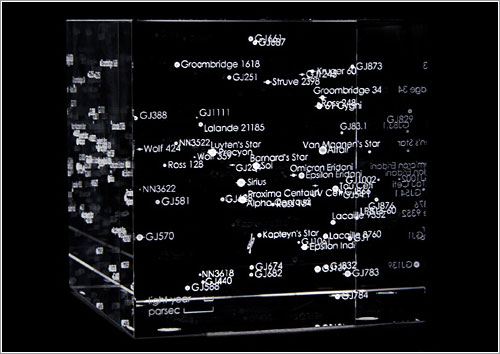

El núcleo duro de la propuesta es una predicción concreta para los próximos veinte o treinta años. En ese lapso, año más o menos, se daría la convergencia de cuatro corrientes que están creciendo de manera exponencial: la nanotecnología, la biología molecular, las ciencias cognitivas y la informática. Antes del 2050 se produciría un salto evolutivo radical, que Vernor Vinge y Kurzweil llaman “singularidad tecnológica”: una mutación cualitativa de la especie. Antes de fin de siglo, la humanidad que conocemos habría quedado tan atrás como los dinosaurios o la fauna de Ediacara.

MAS ALLA DE MOORE

El proceso es inexorable, asegura Kurzweil, porque se basa en “leyes naturales”. Su favorita es la Ley de Moore: “la superficie de los transistores se reduce un 50 por ciento cada dos años”. Tras ser enunciada por Gordon Moore de Intel, en 1965, la ley ya tuvo que ser rectificada, lo cual no la hace tan “natural” y confiable como la gravitación universal o los principios de la termodinámica.

Kurzweil también podría haber apelado a la Ley de Metcalfe, que expresa el vertiginoso crecimiento de las redes, pero prefiere hablar de los “retornos acelerados”, esto es, el ritmo con el cual los avances tecnológicos se realimentan y aceleran el proceso. Con este principio, la primera generación de inteligencias artificiales diseñaría la siguiente, y así al infinito.

Kurzweil saca una apresurada conclusión, cuando observa que si la industria automotriz hubiera crecido al mismo ritmo, un auto costaría diez dólares y sería más rápido que la luz. Claro que en el mundo real esas cosas no ocurren porque se neutralizan a sí mismas, pero como metáforas siempre resultan impactantes, más si uno las presenta con un vistoso power point.

A la hora de ponerles fecha a sus profecías, Kurzweil nos decepciona, porque comienza anunciando para el año 2000 aquel colapso de las computadores (el famoso 2YK) que nunca ocurrió. Para el pasado 2009 anunciaba teléfonos capaces de traducir (ya hacen cualquier cosa, pero todavía no eso), la cura del cáncer y un movimiento “neoluddita”: miles de energúmenos que la emprenderían a martillazos con las computadoras. Kurzweil no se arredra ante los hechos y anuncia que para el 2019 las máquinas comenzarían a confundirse con los cerebros en cuanto alguien se gane los 100 mil dólares del Premio Loebner por superar el test de Turing. En diez años más, habría que darles documentos y reconocerles derechos humanos a los robots. Dejando atrás la nanotecnología, para el 2072 ya estaríamos haciendo pico-ingeniería, esto es, trabajando con magnitudes de una billonésima de metro. Habría femto-ingeniería (medida en mil-billonésimas)para el 2099. No solo eso: para fin de siglo la inmortalidad habría sido alcanzada pero habían desaparecido los límites entre humanos y máquinas.

EL FRACASO DE LOS PROYECTOS UTOPICOS

Para ser creíble, todo esto se parece demasiado a la New Age, que con bases meramente astrológicas desde hace varias décadas viene anunciando la llegada de la Era de Acuario. El transhumanismo, por ahora, parece una new age “tecno”. Pero la pregunta más importante, la que no tiene respuesta, es: ¿Qué piensan hacer con los seres de carne y hueso, que para el caso serán los pobres del sistema?

La ideología implícita en los planteos más radicales de transhumanismo es un marcado desprecio por el cuerpo y por la evolución biológica. Allá por 1972, en los comienzos de la inteligencia artificial, el teórico Warren Mc Culloch escribió que “siendo el hombre el más sucio y destructivo de los animales” cabría esperar que las máquinas llegaran “felizmente, a dominarlo y esclavizarlo.” Un desprecio aun mayor por la vida orgánica se encuentra en ideólogos más recientes, como David Skal.

El fracaso de los proyectos utópicos parecería autorizar a algunos a renegar en bloque de la política y la educación, los recursos en los cuales tradicionalmente se confiaba para mejorar la especie.

Esta actitud antropológicamente nihilista autoriza a algunos, como el filósofo Peter Sloterdijk (Normas para el Parque Humano, 2003) a proponer como objetivo una forma elegante de eugenesia como única manera de mejorar la especie. Su propuesta ha abierto una polémica en la cual encontró su principal adversario en otro filósofo, el veterano Jürgen Habermas.

Se diría que si los humanos son tan irredimibles, ¿quién nos garantiza de que serán capaces de crear algo mejor que ellos? La solución puede ser más utópica que las anteriores, aunque pretenda respaldarse en la ciencia.

Se dice que algunos transhumanistas han elegido a Michael Jackson, con toda su ambigüedad física y psíquica, como el emblema de su movimiento.

Pero si el hombre del futuro se va a parecer a Michael Jackson, no es de extrañar que uno comience a añorar a los Neanderthales, que no bailarían tan bien pero después de todo tenían sus cosas.