La mayoría de vosotros no entiende la evolución.

Dejando aparte creacionistas y personas a las que la evolución les importa un Raphanus, muchos defensores de la evolución tendrían, según Myers, un concepto que podría resumirse así (traduzco):

La evolución ocurre mediante mutación y selección. Una nueva mutación ocurre en un gen, dando cierta ventaja al individuo que la hereda, y esa persona se la pasa a sus hijos, que a su vez adquieren la ventaja y se desenvuelven mejor que sus contemporáneos, y dejan más descendencia. Al cabo del tiempo, la mutación ventajosa se extiende a través de la población y de ese modo la especie entera acaba teniéndola.

Myers considera que esta “historia estándar”, o sea, este modelo sencillo de mutación al azar + selección natural, es un malentendido, una “caricatura simplista” que también conciben y usan a su favor los creacionistas. Yo, últimamente, cada vez que leo en este tipo de blogs que algo es erróneo, falso, malentendido, mito, etc., me empiezo a preocupar porque no suelo estar del todo de acuerdo. Me daría con un canto en los dientes si hubiera mucha gente representándose la evolución de ese modo y no de las extrañísimas formas (lamarckianas, antidarwinianas, magufas, etc.) que pueden constatarse por todas partes, incluso dentro de la Universidad.

Por supuesto que la “historia estándar” de arriba es simplista, pero no es ni falsa ni distorsionada. La evolución ocurre justamente así en ciertos casos, como admite el propio Myers. Lo que pasa es que esa historia incompleta. La evolución funciona también de otras formas, y con mucha mayor complejidad. Por supuesto.

PZ Myers nos ofrece tres vías para entender mejor la evolución:

Pensemos en poblaciones.

Pensemos en redes.

Pensemos en genes flexibles.

Leedlo, que merece la pena.

Mi principal reserva es con el asunto de las redes. Myers se refiere a que, a menudo, son complejas redes de genes y de productos génicos las que producen los rasgos de los seres vivos; los fenotipos. Por muy fascinante que resulte, resulta que esto de las redes no me parece un elemento demasiado importante de la teoría evolutiva. No se hablaba de redes en la versión inicial de Darwin (tampoco se hablaba de genes). No aparecen tampoco esas redes en la Síntesis Evolutiva Moderna.

Hoy en día, tras la revolución de la Biología Molecular, metidos de lleno en la “era genómica”, con una Síntesis Evolutiva aún más ampliada… las “redes” siguen sin aparecer como concepto esencial, ni mucho menos. ¿Cómo es entonces que ahora son tan importantes para entender la evolución? Myers utiliza como ejemplo la red de expresión y regulación génica del EGF (factor de crecimiento epidérmico), que es bastante compleja. Psé. Sí, es impresionante, pero se trats de un asunto “interno”. El funcionamiento de los genes y de sus productos es en su mayor parte tratado como una “caja negra” en la teoría evolutiva. La complejidad de estas redes, su redundancia, su robustez, su capacidad para amortiguar los efectos de las mutaciones, etc., son resultados de la evolución como lo son también una escama o un cerebro.

En mi opinión uno no tiene necesariamente que “pensar en redes” para para entender la evolución, sino más bien al contrario: uno tiene que entender lo básico de la evolución para poder explicar por qué existen estas redes genéticas. Por qué existen ahora, añado (es de presumir que en los inicios de la vida las cosas eran mucho más sencillas).

Lo que sí es central en la teoría evolutiva actual es el concepto de genotipo. Un genotipo es (simplificando y acercando ascuas a sardinas, porque encontraréis muchas definiciones) una combinación concreta de genes asociada a la presencia de un determinado rasgo o a cierta probabilidad de desarrollarlo. Los genotipos pueden involucrar desde un solo gen hasta cientos (incluído todo el genoma), y pueden ser responsables de rasgos sencillos o muy sofisticados. El efecto de un genotipo complejo no tiene por qué equivaler a la suma de los efectos de los genes que lo componen, se pueden producir variadas interacciones. El efecto de una mutación puede ser muy distinto según el genotipo del individuo portador. Genotipos muy diferentes pueden tener efectos similares, y genotipos muy similares pueden tener efectos radicalmente distintos. Los genotipos se seleccionan; de hecho, la selección natural suele definirse como reproducción diferencial de genotipos, no de mutaciones (como dice la “historia estándar” del principio).

En los textos divulgativos sobre evolución encuentro cada vez menos representado el concepto de genotipo, que sí me parece esencial. Casualmente, cuando los creacionistas intentan desprestigiar la teoría evolutiva también hablan siempre de mutaciones y casi nunca de genotipos.

La alternativa a pensar “simplonamente” en mutaciones que se seleccionan no es pensar en redes de expresión y regulación, sino en genotipos.

![(Foto: ZSL) [Img #1359]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_1359.jpg)

Un nuevo estudio en el que se ha rastreado la evolución de los piojos demuestra que los humanos modernos comenzaron a usar ropa hace unos 170.000 años. Esta nueva tecnología les permitió tiempo después marcharse de África y emigrar con éxito a otras partes del mundo

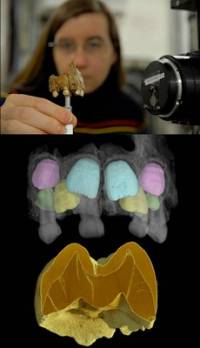

Un nuevo estudio en el que se ha rastreado la evolución de los piojos demuestra que los humanos modernos comenzaron a usar ropa hace unos 170.000 años. Esta nueva tecnología les permitió tiempo después marcharse de África y emigrar con éxito a otras partes del mundo Desde hace tiempo, se cree que el Hombre moderno surgió en el continente africano hace 200.000 años. Ahora, unos arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv han descubierto indicios bastante firmes de que hace 400.000 años, el Homo sapiens ya deambulaba por lo que hoy es Israel. Estos indicios son los de mayor antigüedad sobre la existencia del Ser Humano anatómicamente moderno en el mundo

Desde hace tiempo, se cree que el Hombre moderno surgió en el continente africano hace 200.000 años. Ahora, unos arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv han descubierto indicios bastante firmes de que hace 400.000 años, el Homo sapiens ya deambulaba por lo que hoy es Israel. Estos indicios son los de mayor antigüedad sobre la existencia del Ser Humano anatómicamente moderno en el mundo ¿Qué diferencia a los parientes evolutivos más cercanos de la humanidad (los monos y otros primates) de los demás animales? Según un nuevo estudio, la respuesta es que los primates soportan mejor las vicisitudes vinculadas al paso de las sucesivas estaciones del año, en particular los periodos de lluvia copiosa, que hacen estragos en otros animales. Las conclusiones de la investigación también podrían ayudar a explicar el éxito evolutivo de los primeros seres humanos

¿Qué diferencia a los parientes evolutivos más cercanos de la humanidad (los monos y otros primates) de los demás animales? Según un nuevo estudio, la respuesta es que los primates soportan mejor las vicisitudes vinculadas al paso de las sucesivas estaciones del año, en particular los periodos de lluvia copiosa, que hacen estragos en otros animales. Las conclusiones de la investigación también podrían ayudar a explicar el éxito evolutivo de los primeros seres humanos La infancia humana es mucho más larga que la de los chimpancés, nuestros parientes evolutivos actuales más cercanos. Un equipo de especialistas de varios países ha logrado deducir la velocidad de maduración en los neandertales

La infancia humana es mucho más larga que la de los chimpancés, nuestros parientes evolutivos actuales más cercanos. Un equipo de especialistas de varios países ha logrado deducir la velocidad de maduración en los neandertales En el sur de China, un equipo internacional de investigadores ha descubierto y fechado con precisión y fiabilidad fósiles humanos que pueden cambiar drásticamente las creencias de los antropólogos sobre la aparición de los humanos modernos en esa parte del mundo

En el sur de China, un equipo internacional de investigadores ha descubierto y fechado con precisión y fiabilidad fósiles humanos que pueden cambiar drásticamente las creencias de los antropólogos sobre la aparición de los humanos modernos en esa parte del mundo ¿Por qué los leopardos tienen marcas en forma de rosetón pero los tigres tienen rayas? Rudyard Kipling sugirió que fue consecuencia de que el leopardo se trasladó hacia un entorno lleno de árboles y matorrales. ¿Pero hasta qué punto es cierta esta hipótesis?

¿Por qué los leopardos tienen marcas en forma de rosetón pero los tigres tienen rayas? Rudyard Kipling sugirió que fue consecuencia de que el leopardo se trasladó hacia un entorno lleno de árboles y matorrales. ¿Pero hasta qué punto es cierta esta hipótesis? Un equipo de expertos de la Universidad de Florida ha presentado nuevas pruebas fósiles de un mamífero de América del Norte, de 55 millones de años de antigüedad, excepcionalmente bien conservado, y que comparte un ancestro común con los roedores y los primates, incluidos los seres humanos

Un equipo de expertos de la Universidad de Florida ha presentado nuevas pruebas fósiles de un mamífero de América del Norte, de 55 millones de años de antigüedad, excepcionalmente bien conservado, y que comparte un ancestro común con los roedores y los primates, incluidos los seres humanos En un reciente estudio, se han obtenido nuevos y reveladores datos sobre la mente de los perros. Se ha constatado que los que muestran síntomas de ansiedad cuando se les deja solos también tienden a mostrar un comportamiento "pesimista"

En un reciente estudio, se han obtenido nuevos y reveladores datos sobre la mente de los perros. Se ha constatado que los que muestran síntomas de ansiedad cuando se les deja solos también tienden a mostrar un comportamiento "pesimista" En los ratones recién nacidos, los circuitos neuronales detectores del frío necesitan alrededor de dos semanas para activarse completamente, según un nuevo estudio. El hallazgo podría ayudar a esclarecer algunas anomalías sobre la percepción del frío observadas en humanos que fueron bebés prematuros

En los ratones recién nacidos, los circuitos neuronales detectores del frío necesitan alrededor de dos semanas para activarse completamente, según un nuevo estudio. El hallazgo podría ayudar a esclarecer algunas anomalías sobre la percepción del frío observadas en humanos que fueron bebés prematuros Una nueva investigación muestra que el paludismo (o malaria) es una enfermedad decenas de miles de años más vieja de lo que se pensaba. Hasta ahora, para profundizar en cómo la malaria se ha propagado por sus principales regiones de incidencia, se venía trabajando sobre la premisa de que la enfermedad surgió junto con el desarrollo de la agricultura hace unos 10.000 años

Una nueva investigación muestra que el paludismo (o malaria) es una enfermedad decenas de miles de años más vieja de lo que se pensaba. Hasta ahora, para profundizar en cómo la malaria se ha propagado por sus principales regiones de incidencia, se venía trabajando sobre la premisa de que la enfermedad surgió junto con el desarrollo de la agricultura hace unos 10.000 años En la región de Afar, en Etiopía, un equipo de investigadores ha encontrado evidencias que proporcionan nueva e importante información sobre uno de los ancestros humanos, el Australopithecus afarensis

En la región de Afar, en Etiopía, un equipo de investigadores ha encontrado evidencias que proporcionan nueva e importante información sobre uno de los ancestros humanos, el Australopithecus afarensis

No es ningún secreto para cualquier propietario de un perro o gato encariñado con su mascota que los humanos tenemos una conexión especial con los animales. En un reciente estudio, la paleoantropóloga Pat Shipman de la Universidad Estatal de Pensilvania sostiene que esta conexión va mucho más allá del simple afecto

No es ningún secreto para cualquier propietario de un perro o gato encariñado con su mascota que los humanos tenemos una conexión especial con los animales. En un reciente estudio, la paleoantropóloga Pat Shipman de la Universidad Estatal de Pensilvania sostiene que esta conexión va mucho más allá del simple afecto La segmentación, es decir la repetición de unidades anatómicas idénticas, parece ser el secreto subyacente en la diversidad y longevidad de los grupos más grandes y comunes de animales de la Tierra

La segmentación, es decir la repetición de unidades anatómicas idénticas, parece ser el secreto subyacente en la diversidad y longevidad de los grupos más grandes y comunes de animales de la Tierra Repasando los resultados de torneos de atletismo se aprecia que los velocistas más rápidos tienden a ser de ascendencia africana occidental, y los nadadores más rápidos tienden a ser caucásicos. Un estudio de los tiempos de carrera con los que los mejores atletas de los últimos 100 años obtuvieron sus victorias revela dos tendencias obvias: No sólo van surgiendo atletas cada vez más rápidos con el paso de las décadas, sino que hay una división clara entre los corredores en relación con su ascendencia y tipo de constitución física

Repasando los resultados de torneos de atletismo se aprecia que los velocistas más rápidos tienden a ser de ascendencia africana occidental, y los nadadores más rápidos tienden a ser caucásicos. Un estudio de los tiempos de carrera con los que los mejores atletas de los últimos 100 años obtuvieron sus victorias revela dos tendencias obvias: No sólo van surgiendo atletas cada vez más rápidos con el paso de las décadas, sino que hay una división clara entre los corredores en relación con su ascendencia y tipo de constitución física El origen de la capacidad de los animales (incluidos los seres humanos) y los vegetales para reproducirse sexualmente, recombinarse genéticamente con el fin de reparar el ADN, y luego producir óvulos, esperma o polen, es un enigma biológico sin resolver. Ahora se ha propuesto una nueva teoría sobre la misteriosa evolución de dicho tipo de reproducción

El origen de la capacidad de los animales (incluidos los seres humanos) y los vegetales para reproducirse sexualmente, recombinarse genéticamente con el fin de reparar el ADN, y luego producir óvulos, esperma o polen, es un enigma biológico sin resolver. Ahora se ha propuesto una nueva teoría sobre la misteriosa evolución de dicho tipo de reproducción Los animales isleños como los dragones de Komodo, los elefantes enanos, y los humanos antiguos con el tamaño de un Hobbit, son considerados a menudo como ejemplos de una clase de evolución que sólo se da en las islas. Pero, ¿lo son realmente?

Los animales isleños como los dragones de Komodo, los elefantes enanos, y los humanos antiguos con el tamaño de un Hobbit, son considerados a menudo como ejemplos de una clase de evolución que sólo se da en las islas. Pero, ¿lo son realmente?