Nuestro conocimiento del mundo depende de las interacciones neuronales con el mundo exterior

Lo que conocemos como realidad es el resultado de una serie de interacciones entre los circuitos y trazas neuronales del cerebro y el mundo exterior. De esta interacción surge una sola representación mental o “realidad” de cada individuo en su particular universo, entre las potenciales realidades que se derivan de todas las posibles interacciones del cerebro con el entorno. De esta forma surge la metáfora del cerebro como sintonizador o detector/creador de realidad, si bien su capacidad para apreciar la “realidad total” es limitada porque depende de la cantidad de interacciones, directas o indirectas, que puede establecer nuestro cerebro con el mundo exterior o Todo. Por Oscar Antonio Di Marco Rodriguez.

La metáfora del cerebro como un “sintonizador” o detector/creador de “realidad” es solo eso: una metáfora o analogía que busca explicar con un ejemplo electromecánico bastante simple, conocido e ilustrativo, el funcionamiento de esa maquina tan compleja que es el cerebro.

La similitud sería la siguiente:

1º Etapa: captación de señal.

Es la interacción, descrita a nivel cuántico, de cada experiencia entre el mundo o medio ambiente que nos rodea (el “Todo” o the “Wholeness”) y nuestro Sistema Nervioso Central (cerebro/sintonizador; the “Tuner”), en particular nuestros diferentes sentidos que actúan como antenas.

2ª Etapa: transmisión de la señal

Se conforma una traza neuronal o circuito propio de esa experiencia, que se transmite por la red neuronal, como en el conductor metálico de un sintonizador, salvando la diferencia de características orgánicas en lo que respecta a la generación de potenciales de acción, sinapsis, etc vs. diferencias de potencial eléctrico.

3º Etapa: registro y memoria.

Según la experiencia de que se trate (ruidos, luces, olores, etc. vs. ondas electromagnéticas de diferente frecuencia, amplitud, TV, radio, telefonía, etc.), los circuitos y tratamiento de la señal recorrerán diferentes trazas o caminos neuronales, para ser procesadas en diferentes sectores demoduladores: cerebelo, amígdalas, hipocampo, encéfalo, etc., vs. parlantes, tubos de rayos catódicos, etc.), quedando registros de estos cambios (memorias de corto y largo plazo vs. grabadoreselectromecánicos)

4ª Etapa: acciones eferentes

Según el tipo de experiencia se producirán, en los diferentes sectores demoduladores, diferentes acciones emergentes (movimientos, pensamientos, etc, en el cerebro, vs. sonidos, imágenes, etc, en el sintonizador)

Captar y transmitir

Podemos decir entonces que las terminales nerviosas de nuestros sentidos son las encargadas de captar (al modo que lo haría la antena de un sintonizador) y transmitir (al modo que lo harían los conductores de un sintonizador) las señales codificadas con la correspondiente información desde el objeto -algo o parte del “Todo” (the “Wholeness”) exterior-, hasta diferentes zonas del cerebro, en forma de cadenas de procesos electrobioquímicos llamados: impulsos nerviosos, sinapsis, potenciales químicos, electroquímicos, neurotransmisores, etc, procesos bastante bien conocidos, basados esencialmente en interacciones electromagnéticas de alguna manera parecidos o similares – potenciales químicos versus potenciales eléctricos - a como circulan las corrientes eléctricas en los conductos de los sintonizadores.

Finalmente, esas señales son transportadas a distintos sectores del cerebro (cerebelo, hipocampo, amígdalas, senos o lóbulos frontales, hemisferios derecho e izquierdo, etc.), formando trazas o circuitos únicos de cada experiencia, las que funcionando coordinada e integralmente se transforman en conciencia, memorias, conocimiento, consciencia y eventualmente distintas acciones como manifestación eferente o nuevas propiedades “emergentes”, en modo equivalente, aunque mucho más complejo, en que las ondas electromagnéticas e invisibles del “éter” (espectro de radiaciones electromagnéticas) se transforman en determinadas y precisas ondas de presión de aire (sonidos de radio) u otro tipo de radiación lumínica codificada y visible (imágenes de TV) en los diferentes tipos de sintonizadores.

Representación mental

Según el filósofo y experto en neurociencias Daniel C. Dennett, de las interacciones entre los circuitos o trazas neuronales del cerebro - cada uno de ellos perfectamente naturales e inconscientes - “emerge” una sola representación mental (en un primer paso la conciencia animal básica que compartimos con diferentes matices, con todos los demás seres vivos y en una segunda etapa, mediante la intervención de los lóbulos frontales, la corteza, etc., obtenemos la consciencia, prácticamente exclusiva de los humanos) o “realidad” de cada individuo en su particular universo, entre las muchas – ¿infinitas? - posibles o potenciales “realidades” que derivan de las infinitas posibles o potenciales interacciones del cerebro/sintonizador (the “Tuner”) con el “Todo”(the “Wholeness).

Si interpreté correctamente a Dennett en su último libro “Dulces Sueños” (Editorial Katz), él parece decir que de las interacciones entre las trazas o circuitos neuronales formados por las distintas experiencias vivenciales a partir de la concepción – repito, cada una de ellas perfectamente inconcientes e involuntarias – mediante una especie de asamblea política o fama, surge o “emerge” un consenso en tiempo real que se transmite hasta el nivel conciente en todos los organismos vivos y luego de pasar por los lóbulos cerebrales, hasta el nivel consciente en los humanos.

Y esa es la “realidad” de cada individuo, quedando otras asambleas neuronales, que no logran similar consenso y permanecen como perdedoras a nivel inconsciente, sin alcanzar la conciencia ni la consciencia, pero con la capacidad de cambiar de estatus según se alteren algunas de las condiciones de la interacción, tanto internas como también cerebro/ medio ambiente (the Tuner/the wholeness), en cuestión.

Modelo biológico

Este proceso es fácil de identificar si analizamos lo que sucede en el proceso de crecimiento de cualquier ser vivo:

Al momento de nacer solo contamos solo con los reflejos básicos que nos permiten sobrevivir – que no son pocos, ni menos sencillos -, así tenemos en los humanos los mecanismos respiratorios, las funciones cardíacas, digestivas, la succión propia de los mamíferos, etc., etc.

En esos momentos, si bien abrimos los ojos, no interpretamos lo que vemos, ni entendemos lo que nos dicen, ni somos capaces de coordinar el menor de los movimientos, etc., etc., pero poco a poco. con el pasar del tiempo y de las experiencias, en forma totalmente inconsciente o automática o involuntaria, vamos tomando paulatina conciencia de lo que nos rodea , al principio torpemente, con mas errores que aciertos, pero siempre – salvo problemas ajenos a nuestra voluntad, como accidentes o enfermedades no atribuibles a nuestro albedrío o “free will” – mejorando nuestra perfomance hasta llegar luego de años a integrarnos debidamente a la vida de los adultos en nuestra comunidad.

Es en todo este proceso donde creo que cabe muy apropiadamente la explicación de Dennett.

Si un cerebro no cuenta con experiencias anteriores, ¿de que manera evalúa como proceder a continuación?: evidentemente, todo el conocimiento anterior, todo lo cultural, toda la nueva estructura neuronal conformada paulatinamente sobre la estructura cerebral innata (con todos sus aciertos, errores, accidentes o anomalías propias) por la experiencia cotidiana, es la base de nuestro comportamiento…ahora y siempre.

El cerebro es el que decide

A esto habría que agregar recientes investigaciones de los especialistas en neurociencias y comportamiento humano: el Dr Benjamín Libet (Chicago, Illinois, 12 de abril de 1916 - 23 de julio de 2007) destacado neurofisiologista americano, el Dr. Wolf Singer, Director del Instituto Max Planck de Investigaciones sobre el Cerebro, Frankfurt, Alemania, y otros que demostraron que el cerebro toma las decisiones en aproximadamente unas dos o tres centésimas de segundo antes de la toma de consciencia que se produce en el hemisferio correspondiente.

O sea, en coincidencia con lo expresado en el párrafo anterior: el proceso que se manifiesta o conoce como “free will” o propia voluntad, se concreta a partir de un modo absolutamente material, natural y podríamos decir automáticamente por interacciones neuronales.

Cada una de estas interacciones neuronales son inconscientes e involuntarias en sí mismas, como por ejemplo: la generación de neurotransmisores (distintos tipos de sustancias bioquímicas como la noradrenalina, la acetilcolina, la dopamina, las encefalinas, las endorfinas, etc.) que se forman en las sinapsis de interacción entre las neuronas por acción de las señales electroquimicabiológicas recibidas en la red neuronal desde el entorno exterior.

Estas señales generan a su vez diferentes potenciales de acción, que son los que finalmente disparan las acciones “emergentes” que describen los últimos experimentos científicos: memes, ideas, movimientos, pensamientos, sentimientos y todo lo que somos capaces de decidir (¿se arriesga a decir “voluntariamente”?

Perspectiva cuántica

Craso reduccionismo sería suponer que cada interacción comienza y termina en cada experiencia, situación, medición u observación consciente y particular que nuestros limitados sentidos nos permiten apreciar, sin considerar las restantes e infinitas influencias externas al suceso en cuestión, que por su pequeñez no son tenidas en cuenta en el nivel de análisis cotidiano o macroscópico, pero que la Física Cuántica se encarga de señalarnos que existen y son justamente estas pequeñísimas diferencias o diferenciales, con su indeterminación e incertidumbre asociada, lo que nos permite escapar del reduccionismo absoluto que el sentido común parecía indicarnos en un primer análisis.

Quizá a esto se refería David Bohm cuando dividía el orden total en explícito e implícito. Justamente todo lo que escapa a nuestra percepción directa e indirecta actual constituye lo que apropiadamente conocemos históricamente como el “mas allá” de nuestros antepasados, desde la furia de los cielos y el firmamento, hasta las actividades de las partículas virtuales que parecen emerger mágicamente del vacío por desconocidas fluctuaciones cuánticas .

La extremada complejidad del ser humano (recomiendo enfáticamente la lectura de D. R. Hofstadter, en su maravillosa obra: “Escher, Godel y Bach, un grácil y eterno bucle”) impide llevar la metáfora más allá de esos primeros pasos o interacciones propuestas y menos suponer que el complejo comportamiento humano pueda explicarse sólo por esos primeros niveles de interacción elemental.

Cerca de quince mil millones de años - por solo mencionar el período conocido o pretendidamente conocido de la evolución de nuestro universo – ponen su sello en cada versión genética que nos toca en suerte y las posteriores e infinitas interacciones con el medio ambiente, con su acopio permanente y constante de nuevas “propiedades emergentes” a cada nivel de interacción, vuelven ilusoria esa pretensión.

Cerebro y sintonizador electromecánico

También se objeta la parábola o metáfora del sintonizador electromecánico respecto al cerebro (ojo, incluyo en esta metáfora todo el Sistema Nervioso Central o SNC), argumentando que un sintonizador de esta especie no produce novedades, no inventa nada a diferencia de lo que sí hace nuestro SNC, pero debo aclarar que, en el caso de mi metáfora/ artefacto, se trata de un sintonizador biológico que al modo de los cerebros/sintonizadores de cualquier animal primitivo, se la han apañado bastante bien para – con sus procesos absolutamente biológicos – “inventar” sus sucesores más evolucionados, creando por evolución natural la emergencia de nuevas versiones o réplicas de si mismos, surgidas azarosamente mediante mutaciones que luego la indiferente selección natural se encargó de mantener vigentes durante un lapso que fue función de otras mas azarosas aún circunstancias externas a ese organismo.

Muchas y diferentes especies evolucionaron con mayor o menor éxito en la conocida historia de nuestro planeta, casi podríamos decir que lo hicieron sin pena ni gloria. Sin embargo, estaríamos siendo bastante injustos con la trascendencia de cada espécimen que existió en nuestro pasado, ya que si hemos de creer en los infinitos derroteros que nos propone la TC (teoría del caos) y las consecuencias de lo que conocemos como “efecto mariposa” (el aleteo de una mariposa en Sumatra puede producir un tifón en el océano atlántico), es posible pensar en la “necesidad” de cada partícula que existió y existe en esta versión del universo que compartimos Ud y yo.

Cuando digo biológico quiero significar todo el acervo ancestral que la evolución fue produciendo caso por caso, paso por paso, siempre en cumplimiento estricto de leyes naturales, partiendo del magma original y que está plasmado en cada partícula de semen o de óvulos que contiene toda la información codificada para producir, nuevamente: mediante interacciones entre ellos y también con el medio o entorno que los rodea, no sólo el cuerpo de sus descendientes y sus características, sino también el comportamiento de todos sus descendientes, los descendientes de sus descendientes y todos los descendientes de los descendientes de sus descendientes, obviamente en interacción permanente con su medio ambiente y sujetos también a las sucesivas mutaciones y el proceso selectivo de la evolución desde el magma primigenio a los primeros átomos, a las bacterias, pasando por las pulgas, los monos y de estos a los seres humanos.

Memoria activa

Complementariamente y quizás como una esperanza nada desdeñable, debemos agregar que los seres humanos no acumulan pasivamente datos en su memoria.

Continuamente, y sin saber exactamente como o porqué, los cerebros de los individuos no se conforman con “lo que es” o “lo que hay” que nos brinda la tarea neuronal comparativa entre la nueva información que llega y la ya existente en nuestros registros, porque no podemos captar realmente que “es” sin tratar de ir natural e inconscientemente, más allá, planteando inéditas e hipotéticas alternativas que no parecerían estar siempre justificadas como plausibles cursos de acción voluntaria. Será algún mecanismo similar a la “selección natural” darwiniana la encargada de dirimir en cada individuo la mayor o menor factibilidad de cada una de ellas entre los infinitos universos posibles.

Queda claro entonces que no pretendo explicar el comportamiento humano como exclusivo producto de las interacciones entre partículas subatómicas conocidas, sino en todo caso observar y destacar que este nivel de relaciones es el más elemental que permiten los conocimientos actuales de la humanidad y que dejan abierta la sospecha de:

a) la posible o potencial existencia de una “realidad” más profunda de la naturaleza que nos muestra la increíble TC, a la cual todavía aún no hemos accedido o comprendido en plenitud, y

b) una creciente complejidad evolutiva en las interacciones nivel por nivel (átomos, moléculas, células, etc, etc.) con propiedades novedosas (emergentes) en cada uno de ellos, e imprevisibles según los datos y conocimientos disponibles en el nivel anterior.

Conciencia y conocimiento En síntesis, espero aportar un mecanismo de explicación metafórica de cómo surge la conciencia y el conocimiento en los seres vivos, así como finalmente también la consciencia en los humanos, producto de interacciones que se presentan en este, nuestro universo, como parte de una naturaleza mayor – el “Todo” (the Woleness) - a la que vamos conociendo a medida que evolutivamente interactuamos con ella.

No aventuro juicios sobre finalidades o teleologías desconocidas y menos sobre comportamientos de individuos tan complejos como somos los seres humanos. Sólo pretendo llamar la atención sobre el hecho irrefutable de que el actual alcance de nuestros conocimientos no presentan otros mecanismos ontológicos que justifiquen fanatismos de ninguna clase y sí, en cambio, una mayor humildad.

Creo firmemente que muy difícilmente la ciencia nos dé todas las respuestas sobre la naturaleza de las cosas, la “realidad” y nuestra relación con ella, pero tengo la esperanza que la evolución nos lleve por ese interesante camino, en tanto mantenga el valor de la duda como elemento generador de impensadas y justificadas emergencias y evite el paralizante estigma del dogma.

En la compilación del texto he intentado mantener un desarrollo cronológico de cómo surgen en los humanos las crecientes facultades cognitivas, hasta la aparición de la consciencia como fenómeno emergente inédito (quizá entre otras causas, por el crecimiento en tamaño y funcionalidad del cerebro, nuevas estructuras o posiciones de huesos como el eoides, el esfenoides que permitieron la aparición del lenguaje simbólico y este las abstracciones, etc.) en nuestro universo conocido.

Lenguaje y realidad Tan rápido es el continuo avance de la evolución y el conocimiento del funcionamiento de nuestro cerebro, que en la misma mañana que estoy revisando el manuscrito original de este resumen, recibo, también por Internet en la página “Tendencias Sociales”, la

información de un artículo o

comunicado de la Universidad de Chicago, donde se informa que estudios realizados por varios investigadores de esa Universidad y la de Berkeley, California , parecen demostrar y confirmar que el lenguaje que hablamos afecta nuestra percepción de la realidad y en particular lo que percibimos en la mitad derecha del campo de percepción.

Esto que a primera vista parece algo increíble, cobra sentido cuando pensamos que el procesamiento del lenguaje se realiza preponderantemente en el hemisferio izquierdo del cerebro que como sabemos es el que recibe directamente la información del campo visual derecho.

Las pruebas experimentales realizadas muestran claros indicios de la participación del lenguaje en la interpretación de la “realidad” que ven los individuos de diferentes culturas estudiados.

Ampliando esta flamante información, digo entonces que es posible sospechar que la “realidad” que hoy conocemos

puede no ser todo lo que existe, que pueden existir otros elementos del Todo (the “Wholeness”) (para nuestro presente: año 2009 dC) que aún no han interactuado con nuestros sentidos, quizás por no requerirlo hasta el momento nuestra rama evolutiva- al menos la versión que escribe hoy este texto: yo, y Ud. que lo está leyendo en este momento - y por lo tanto no se han incorporado a nuestro conocimiento y especulaciones actuales.

Por ejemplo, hay candidatos a emerger próximamente, aunque parciales y quizás sólo válidos para nuestro universo, que se han perfilado fuertemente entre los astrónomos, físicos y cosmólogos en estos últimos años.

Uno es la enigmática “masa oscura”, que algunos cálculos sitúan entre 4 y 5 veces la suma de toda la masa conocida (bariónica), como factor y valor necesario para que “cierren” ciertos números de lo que se conoce como “Modelo Estándar” y también la “energía (?) oscura” responsable del movimiento aparentemente acelerado con que se expande el universo conocido, que casi cuadriplica el valor de las dos masas mencionadas anteriormente.

Aumento de capacidad Digo también que el hombre reconoce sólo una parte del “Todo”, porque es obvio y evidente que constantemente, día a día, se agregan cosas a su “realidad”, a su conciencia, su consciencia y al conocimiento general, en un proceso evolutivo que ya - casi - nadie discute a pesar de las dudas sobre su origen.

Sobre este presumido aumento permanente de nuestra capacidad de comprender la naturaleza, de “sintonizar” el “Todo”, cabe – entre otras - una reflexión curiosa, enigmática o paradojal, que podemos resumir en un comentario contradictorio a primera vista.

Parecería que cuanto mas conocemos del “Todo” más aumenta nuestra ignorancia, o expresado de otra forma: por cada respuesta que obtenemos a una pregunta, surgen varias nuevas preguntas, u otra forma extrema de expresarlo: a medida que se amplía el campo de nuestros conocimientos, nos damos cuenta que lamentablemente es mayor aún el horizonte de nuestra ignorancia..., de allí mi duda sobre lo que podemos presumir.

Algo similar, pero dicho en otra forma, a lo que expresaba el filósofo aleman Karl Popper cuando decía:

Nuestro conocimiento es finito, nuestra ignorancia no.

Empleando una expresión de nuestro argot o lunfardo futbolero: “la evolución nos corre permanentemente el arco”... y esto realmente causa un cierto escozor. Podemos entonces completar el pensamiento de K. Popper agregando que si bien nuestro conocimiento es finito, por el momento el mismo es creciente y parece no tener límites.

Sabemos por propia experiencia que existe al menos un universo - el nuestro - formado en la singularidad que conocemos como “Big-Bang” y que evolucionó, entre otras emergencias, hasta uno de esos tipos de fenómenos con conciencia, consciencia y conocimiento de una parte del “Todo”, que identificamos como ser humano, homo Sapiens Sapiens, hombre, en fin, nosotros, los “sintonizadores” de parte o fracción del “Todo”con la que, entre otras interesantes cosas, conformamos algo que definimos como la “realidad” y somos (quizá solo en parte) conscientes de ello.

La “realidad” que conocemos, que percibimos y aceptamos como tal, la “realidad” del universo físico, es experimentada y reconocida por nosotros a través de varios conductos: vemos algo con nuestros ojos, oímos algo con nuestros oídos, olemos algo con nuestra nariz, tocamos algo con nuestras manos o el roce de nuestra piel, y luego que estas diferentes señales, interacciones elementales o cadenas de interacciones con el mundo exterior, son procesadas en alguna parte y forma por nuestro cerebro/sintonizador, decidimos que hay, conocemos, sentimos, o sabemos “algo”; en síntesis: con ese tipo de experiencias y otras similares vamos conformando la “realidad”.

Interacción sensorial No hay evidencia científica alguna sobre ninguna otra clase de interacción elemental de nuestro cerebro con el mundo que nos rodea; hablando seriamente no se ha demostrado, a pesar de lo mucho que se ha buscado, la existencia de ninguna forma de comunicación extrasensorial, telepatía, o esoterismos similares, que en caso de existir también se tratarían de interacciones.

Es decir, científicamente hablando, son solamente nuestros sentidos los que interaccionan con algunos elementos del mundo exterior o medio ambiente que nos rodea, generando determinadas señales que transmiten a nuestro cerebro; pero de la única forma que conocemos y somos conscientes de ese “algo” u objeto externo, es a través del posterior procesamiento neural (o mental, si Ud. prefiere) de esas señales en el interior de nuestro cerebro/sintonizador.

Conviene reiterar y resaltar que si bien nuestros sentidos reciben desde el mundo exterior diferentes tipos de señales: ondas/fotones de luz en nuestros ojos, ondas de sonido o vibraciones del aire en nuestros oídos, vapores, gases o suspensiones aéreas de moléculas en nuestra nariz, soluciones líquidas en nuestra boca y lengua o contactos de nuestra piel con diferentes cuerpos y superficies, etc, etc, ninguna parte, “partícula” u onda de esos cuerpos, substancias, objetos, o cosas externas, ni una brizna, ni una imagen, ni un sonido o un olor, ningún átomo o molécula alguna del objeto exterior , llega como tal directamente a nuestro cerebro/sintonizador.

Sólo se trata de interacciones, una cadena de interacciones electrobioquímicas a lo largo de los conductos de nuestro SNC, que obviamente incluyen el nivel cuántico con toda su parafernalia de incertidumbres e indeterminaciones.

Así el sonido, los olores, los sabores, los colores, etc, etc, tal y como los percibimos, no existen en el mundo exterior a nosotros, son interacciones del medio ambiente exterior con nuestros sentidos, llamémosle percepciones y sensaciones – por ejemplo los qualia - que se concretan y reconocemos como tales en nuestro interior, en una sucesión o cadena de interacciones de tipo electrofisicobioquímicas de transmisores, diferencias de potencial, sinapsis, generación de neurotransmisores y otros muy específicos fenómenos - en última instancia todos ellos físicoquímicos - en serie, en paralelo y quizás holograficamente, conformando nuestra conciencia y posterior consciencia, al interactuar las ondas/ partículas (ondas de presión de aire, radiaciones de materia y/o energia, distintos átomos y moléculas, etc, etc) de ese mundo o medio ambiente exterior, con los correspondientes terminales nerviosocuánticas de nuestros sentidos.

Niveles neuronales cuánticos Si bien es mucho lo que han progresado las neurociencias en la comprensión de este fenómeno, todavía falta recorrer un largo camino para decir que conocemos todos los detalles de este mecanismo, pero ya no caben dudas de que la actividad neuronal y sus consecuencias tienen o admiten una explicación racional que incluye los niveles cuánticos de interacción y las consecuentes indeterminaciones, solapamientos e incertidumbres.

Hay todo un sustrato o correlato físico que se va especificando cada día mas a través de la evolución del conocimiento científico, que relaciona la actividad mental, nuestras abstracciones, pensamientos, sentimientos y sensaciones, con determinados elementos concretos del cerebro.

Como lo expresa más espiritualmente pero con el mismo razonamiento, el ya mencionado y conocido químico suizo de Laboratorios Sandoz, Dr. Albert Hoffman (descubridor casi accidental del LSD y explorador de lo que hoy se conoce como “estados alterados de conciencia”):

......Siempre tenemos un impulso exterior, quizás químico si comemos algo, y esta química en mi interior produce un impulso que llega hasta el cerebro y mi mente dice: "dulce, dulce...". Así, toda esta conexión entre el mundo material y el espiritual sucede en nuestro cerebro, en los centros del cerebro. Hasta ahí podemos reseguir las ondas energéticas que vienen del exterior... pero ahí empieza el mundo espiritual porque, por ejemplo, el sonido no existe en el exterior, allí sólo existen vibraciones de aire, el sonido tal y como lo percibimos es espiritual, lo mismo con los sabores y las imágenes...” Nada, absolutamente nada, del mundo exterior a nosotros, ni ondas ni partículas, entra o es procesado o interacciona en forma directa con nuestra mente o cerebro, sólo se trata de la transmisión y procesamiento de codificadas señales electrobioquímicas específicas y bastante bien conocidas, producto de las interacciones de nuestro sistema sensorial (el sintonizador) con una parte discreta del mundo ó medio ambiente exterior (el algo, fracción o parte del Todo) ..., de nuevo: sólo una cadena de interacciones, natural, genética y ontológicamente predeterminadas, pero expuestas también naturalmente a las por el momento indeterminadas y superpuestas variaciones aleatorias que nos proponen las fluctuaciones cuánticas.

Realidad virtual y artificial A tal punto ha llegado el conocimiento de las dos primeras etapas de este proceso, que ya la cibernética nos subyuga con sus posibilidades de “realidad virtual”, que poco o nada tiene que ver con objetos concretos del medio ambiente exterior, sino que son simplemente señales artificiales que imitan y reemplazan al proceso natural en dichas etapas.

También en algunos centros médicos, son operaciones cotidianas los implantes cocleares donde un mazo de electrodos son conectados directamente al cerebro para remedar la audición del individuo afectado por cierto tipo de sordera y similares esfuerzos se están realizando para lograr la visión artificial o, en el sentido eferente, lograr mover objetos con el pensamiento a través de circuitos eléctricos conectados directamente o vía inalámbrica entre el cerebro y algún tipo de robot, una vez codificadas las señales motoras desde el cerebro del individuo.

En síntesis, para obtener nuestra “realidad” (ya sea esta concreta o virtual), lo único que necesitamos es recibir la correspondiente señal codificada para ser procesada en los diferentes sectores de nuestro cerebro. De estar este funcionando correctamente (sinapsis, potenciales, neurotransmisores, etc.), obtendremos conciencia de dicha experiencia como es el caso de cualquier animal, pero gracias a los lóbulos frontales, temporales, la corteza cerebral y sus diferentes áreas (Wernike, Brocca, etc) exclusivos de nuestra especie, obtendremos también consciencia, debido a una interacción electrobioquímica posterior y redundante, con la posibilidad no sólo de generar como respuesta movimientos y acciones eferentes, sino que además surgen ideas, conceptos, memes, etc. a través de interacciones neurales redundantes o los diferentes correlatos fisicoquímicos correspondientes (verdaderos circuitos o conjuntos de circuitos claramente expuestos mediante resonancia magnética funcional y otros modernos dispositivos de detección) a cada caso, que las ciencias neurobiológicas se empeñan afanosamente en descifrar por estos días.

Resumiendo, podríamos decir o pensar que nuestro cerebro – o nuestra mente, si lo prefiere – nos engaña, nos presenta una “realidad” cuestionable, por decir lo menos; sin embargo creo que seríamos más justos si aceptamos que nuestra capacidad de apreciar la “realidad total”(el Todo, the Wholeness o los infinitos Universos Paralelos) es limitada, está acotada por la capacidad de las interacciones, directas o indirectas, que puede establecer nuestro cerebro - mente o SNC, si Ud. prefiere – con ese Todo o Wholeness exterior a nosotros.

Hoy sabemos que hay sonidos que no podemos escuchar, partículas u ondas que no podemos ver, olores que no podemos percibir, sabores que no podemos gustar, etc. etc., así como un sintonizador de radio es incapaz de “percibir” las señales de TV o de telefonía móvil y viceversa.

Como diría nuestro inefable y ex - gran tenista Gastón Gaudio: “es lo que hay”…paciencia.

Ah , mente es el concepto o palabra que representa lo que hace el cerebro.

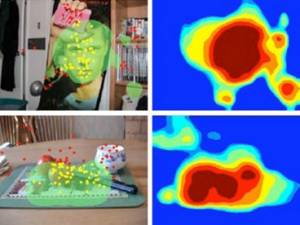

Un equipo de expertos del Instituto McGovern para la Investigación del Cerebro, del MIT, ha desarrollado un nuevo modelo matemático para describir cómo el cerebro humano identifica visualmente los objetos. El modelo predice con precisión el grado de eficiencia humana en ciertas tareas de percepción visual, lo cual sugiere que es un buen indicador de lo que realmente sucede en el cerebro, y también podría ayudar a mejorar sistemas computacionales de reconocimiento de objetos.

Un equipo de expertos del Instituto McGovern para la Investigación del Cerebro, del MIT, ha desarrollado un nuevo modelo matemático para describir cómo el cerebro humano identifica visualmente los objetos. El modelo predice con precisión el grado de eficiencia humana en ciertas tareas de percepción visual, lo cual sugiere que es un buen indicador de lo que realmente sucede en el cerebro, y también podría ayudar a mejorar sistemas computacionales de reconocimiento de objetos.

Nuestro cerebro no está diseñado para imaginar números demasiado grandes, ni tampoco espacios u objetos de dimensiones gigantescas (o liliputienses), porque simplemente nuestros antepasados nunca tuvieron que preocuparse de cosas así. Bastaba con poder contar a los miembros del clan o del clan enemigo, por ejemplo.

Nuestro cerebro no está diseñado para imaginar números demasiado grandes, ni tampoco espacios u objetos de dimensiones gigantescas (o liliputienses), porque simplemente nuestros antepasados nunca tuvieron que preocuparse de cosas así. Bastaba con poder contar a los miembros del clan o del clan enemigo, por ejemplo. Basta con que alguien (o incluso nosotros mismos) nos frote la rodilla o el codo después de habérnoslos lastimado para que el dolor se alivie de repente. ¿Exactamente qué es lo que sucede en nuestro organismo?

Basta con que alguien (o incluso nosotros mismos) nos frote la rodilla o el codo después de habérnoslos lastimado para que el dolor se alivie de repente. ¿Exactamente qué es lo que sucede en nuestro organismo?

Estudiando la hidra, miembro de un antiguo grupo de criaturas marinas aún existente y que surgió hace 600 millones de años, un equipo de científicos de la Universidad de California en Santa Bárbara ha hecho un descubrimiento que puede mejorar de manera notable el conocimiento sobre los orígenes de la visión humana

Estudiando la hidra, miembro de un antiguo grupo de criaturas marinas aún existente y que surgió hace 600 millones de años, un equipo de científicos de la Universidad de California en Santa Bárbara ha hecho un descubrimiento que puede mejorar de manera notable el conocimiento sobre los orígenes de la visión humana Un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Washington en San Luis ha examinado detenidamente el ojo del pollo, encontrando una obra maestra de la naturaleza

Un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Washington en San Luis ha examinado detenidamente el ojo del pollo, encontrando una obra maestra de la naturaleza

Lo que llamamos “la realidad”, con frecuencia no es otra cosa que descripciones concurrentes sobre las que todos coincidimos producto de ese proceso. Todo sistema racional se funda en premisas fundamentales aceptadas a priori, aceptadas porque fueron impuestas, aceptadas porque sí, aceptadas porque a uno le gustan, por comodidad o porque simplemente las aceptamos. Los niños reconocen al mundo con pocas percepciones conceptuales, hasta que les enseñamos a ver las cosas de forma tal que correspondan con la descripción en la que todo concuerda.

Lo que llamamos “la realidad”, con frecuencia no es otra cosa que descripciones concurrentes sobre las que todos coincidimos producto de ese proceso. Todo sistema racional se funda en premisas fundamentales aceptadas a priori, aceptadas porque fueron impuestas, aceptadas porque sí, aceptadas porque a uno le gustan, por comodidad o porque simplemente las aceptamos. Los niños reconocen al mundo con pocas percepciones conceptuales, hasta que les enseñamos a ver las cosas de forma tal que correspondan con la descripción en la que todo concuerda.